壹

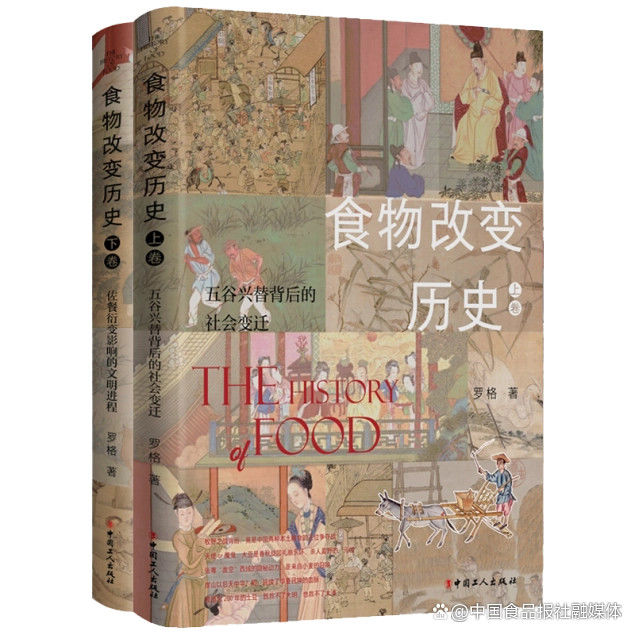

书 名:《食物改变历史》(上、下卷)

作 者:罗格

出 版 社:中国工人出版社

索 引 号:TS971.2/315:1

馆藏地点:第一书库新书区

推荐理由:罗格在《食物改变历史》的内容排布方面心思缜密,这首先表现在上、下卷的主题设定上。上卷副标题是“五谷兴替背后的社会变迁”,下卷为“佐餐衍变影响的文明进程”。中国从古至今都是一个农业大国,而粮食种植业又是中国古代经济社会运转的主轴。因而对于一本叩问饮食与中华文明进程联系的著作而言,“以粮为纲”丝毫不显夸张。然而食物史不是农业经济史,它的根本关怀是“人们吃什么,他们怎么吃,吃了之后人们怎么样”,这就决定了食物史对历史演进的思索,会纳入大量不那么具备经济(特别是数字统计)意义,却对先民日常餐食产生过切身影响的农作。借用《黄帝内经》“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”之论来形容食物史议题,显然是再合适不过了。由此,把豆腐、白菜、花生、蜂蜜置于其中的《食物改变历史》“下卷”,着实是历史时期“大食品”现象的有益写照,也是对“大食品”与“大历史”联动的一次较立体诠释。

贰

书 名:千古食趣说说吃的那些事儿

作 者:曼姝

出 版 社:中国华侨出版社

索 引 号:TS971.2/140

馆藏地点:第一书库新书区

推荐理由:中国是吃文化”最悠久的国家,中国人会吃,也讲究吃。中国人的吃,不仅仅是一日三餐,解渴充饥,他往往蕴含看中国人认识事物、理解事物的哲理。如此一来,简单的果脯需求便有文化内涵和人文特色融会其中。在这种文化中,传统美食不再仅仅是味蕾的一点滋味,而是囊括了礼仪、技艺、营养等多方面文化,可谓博大精深。

“吃”在中国无所不在,无往不通。这种“吃”,表面上看是一种生理满足,但实际上“醉翁之意不在酒”,它借吃这种形式表达了一种丰富的心理内涵。吃的文化已经超越了“吃”本身,获得了更为深刻的社会意义。亘古至今,聪明睿智的中国人将饮食上升为一种思想、一种境界,乃至一种哲理而论修身、齐家、治国、平天下。

叁

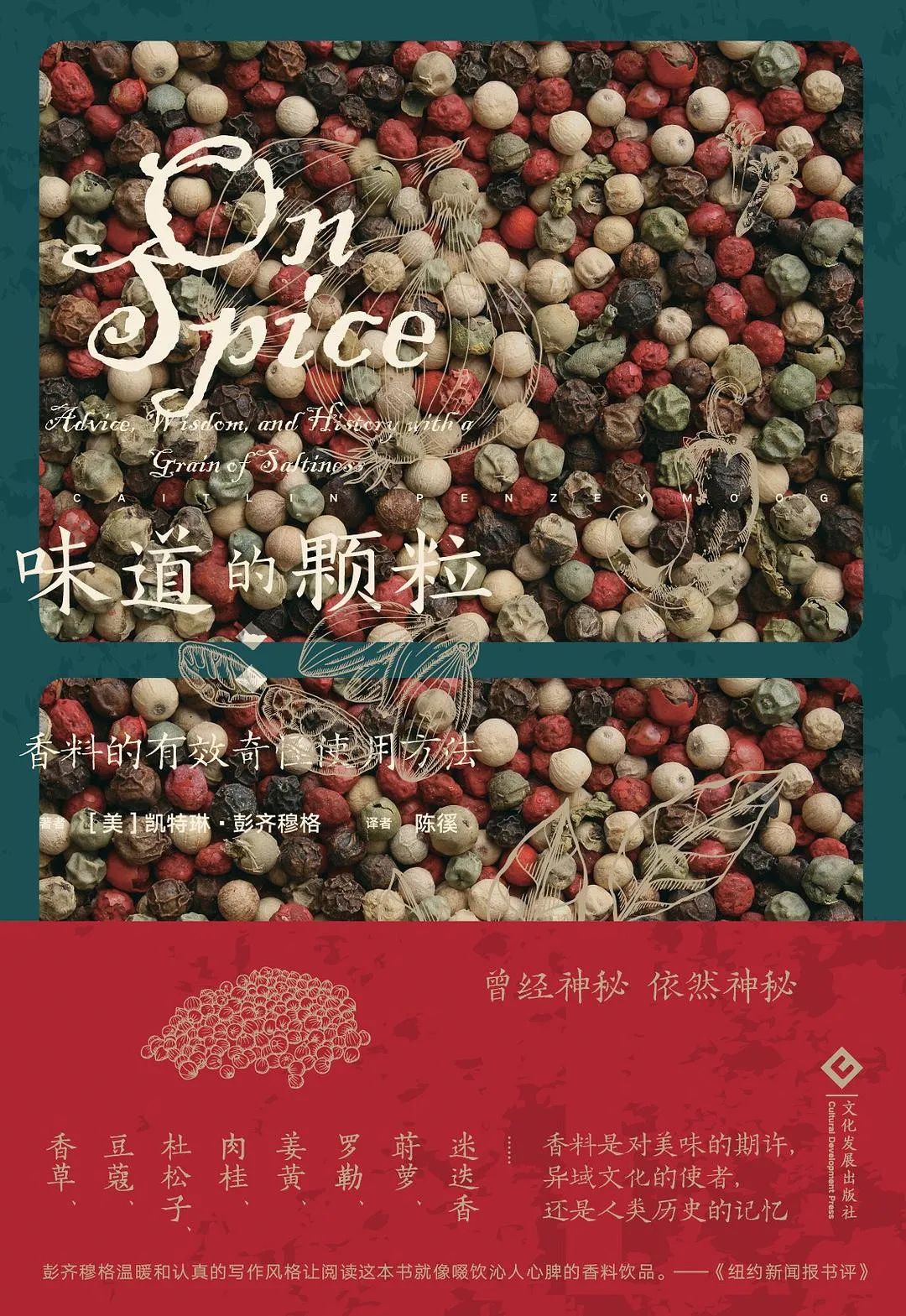

书 名:味道的颗粒——一部香料的文化史

作 者:(爱尔兰)凯特琳·彭齐穆格

出 版 社:文化发展出版社

索 引 号:TS64.3/5

馆藏地点:第一书库新书区

推荐理由:本书《味道的颗粒,一部香料的文化史》是关于人类与香料的书,里面通过发现香料由来,历史,制作和数千年的流传,涵盖以往奇特的用处奇怪用途和在现代厨房的使用建议。

这是一本关于我们与香料的书,发现、制作、数千年的流传,过往的奇怪用途以及在现代厨房的使用建议。

每天都会用到的香料,似乎永远来自神秘之地。发生在香料之上的事情,有时令人捧腹,有时让人心碎。

作者凯特琳·彭齐慕格分享了关于香料的经验、知识,以及对其的热爱。

肆

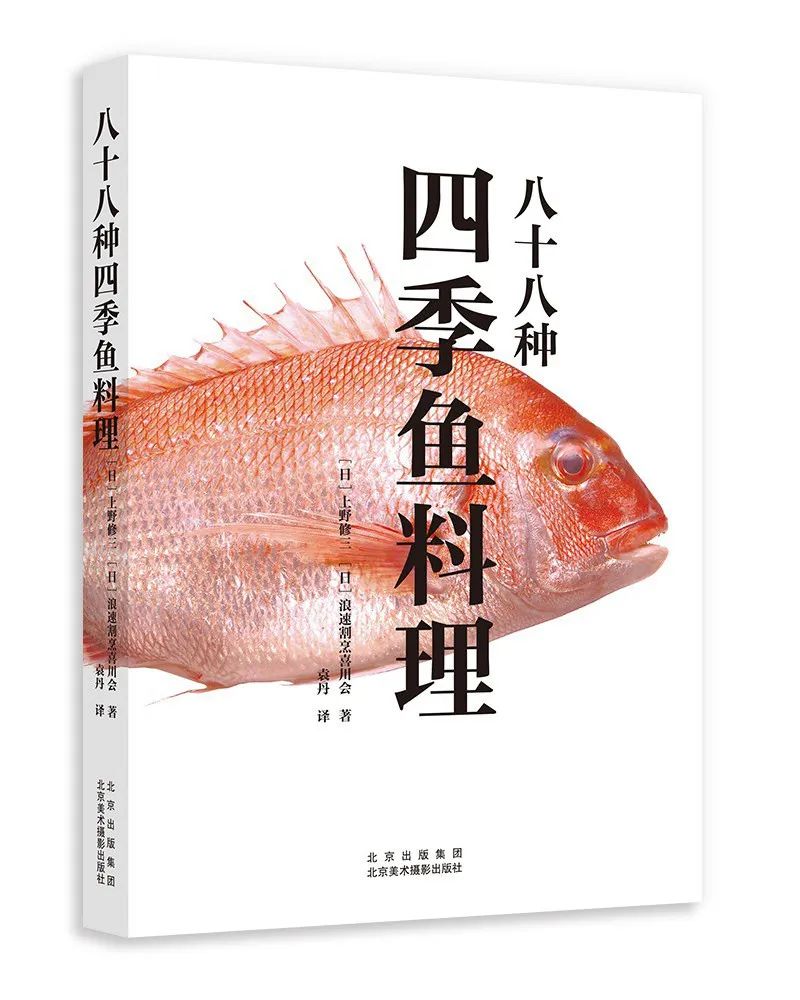

书 名:八十八种四季鱼料理

作 者:(日)上野修三,(日)浪速割烹喜川会

出 版 社:北京美术摄影出版社

索 引 号:TS972.12/348

馆藏地点:第一书库新书区

推荐理由:日本是一个四面环海的岛国,独特的地理环境造就了独特的饮食习惯,鱼类贝类是日本人餐桌上最常见的食材之一,也是日本人最爱吃的食物之一。本书作者上野修三从青年时期便开始进入料理行业,从料理店学徒做起,逐步成为一代料理大师。上野修三尤其对鱼料理颇有研究,他的烹饪特点是一条新鲜的鱼从头部到内脏都能毫不浪费地利用起来,真正做到“鱼尽其用”。本书挑选了日本饮食中最常见的88种鱼贝类,按照春、夏、秋、冬的四季顺序,介绍了如何用这88种鱼贝类制作各式各样的美味料理,包括割鲜、冷菜、寿司、烧烤、色拉等等。每道料理都配有详细的食材和制作步骤,以及精美的料理图片,图文并茂,步骤清晰,简单易学。本书非常适合鱼料理爱好者和日式料理爱好者阅读使用,相信不同需求的读者都可以从书中找到自己心仪的那一道鱼料理并轻松上手。