院系要闻

来源:

发布时间:2024-12-22

浏览量:

综合

■ 李群会见美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆馆长罗宾逊

■ 国家文物局领导调研河南开封宋都古城国家文物保护利用示范区创建工作

■ 第四次全国文物普查领导小组办公室关于开展2024年度普查重要新发现推荐工作的通知

■ 国家文物局关于湖南长沙湘江文化遗产国家文物保护利用示范区建设实施方案的复函

■ 中国文物保护基金会低级别文物建筑保护利用专项基金在京启动

■ 《山西省文物保护条例(草案)》公开征求意见建议公告

■ 2024年度全国中小博物馆馆长培训班在山西运城开班

■ 全国城市考古座谈会在四川成都召开

■ 澳门故宫文化遗产保护传承中心启用

■ 湖北打击防范文物犯罪专项行动成效显著

■ 海南省考古院与北京大学“三亚落笔洞遗址联合考古工作站”揭牌

■ 浙大艺术与考古学院宣布干部任免

博物馆

■ 故宫博物院2025年年票开售,每人限购一张

■ 故宫文创融合馆开馆

■ 上海博物馆东馆宣布正式全面开放

■ 上海邮政博物馆正式复馆

■ M20+全球顶尖博物馆大会在沪开幕

■ 山西博物院与匈牙利美术大学签署馆校合作备忘录

■ 山东博物馆成立七大研究中心

■ 古海塘博物馆正式开馆

■ 秦陵博物院门票优惠新规定

■ 秦岭中医药博物馆开馆

■ 169件珍贵标本入藏昆虫博物馆

■ 海信文化博物馆正式开馆

考古

■ 北京发布多项最新考古研究成果

■ 明十三陵可参观陵寝再添两座 嘉靖、崇祯皇陵首次开放线上预约

■ 河南漯河发现战国至东汉古墓葬群 战国青铜剑依然锋利

■ 宁波荪湖遗址为了解宋元至明清时期历史生活面貌提供新材料

■ 温州朔门古港遗址发布三大考古新成果

李群会见美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆馆长罗宾逊

12月2日,文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在京会见来访的美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆馆长蔡斯·罗宾逊一行。双方就深化文化遗产领域交流合作交换了意见。

李群表示,近年来,中美两国在文化遗产领域取得了一系列交流合作成果。美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆是美国乃至世界范围内收藏亚洲文物的重要机构。国家文物局愿支持中国文博机构同美方在展览交流、藏品保护、研究出版等领域开展合作。

罗宾逊表示,愿深化同中国文博机构的伙伴关系,进一步推动中美两国文博界和两国人民的友好交流。国家文物局相关司室负责同志参加会见。(国家文物局)

国家文物局领导调研河南开封宋都古城国家文物保护利用示范区创建工作

12月4日至5日,国家文物局副局长罗文利带队赴河南调研文物工作,会见河南省委常委、副省长张敏,出席河南开封宋都古城国家文物保护利用示范区建设动员大会,调研开封市博物馆、河南省博物馆旧址、祐国寺塔、州桥遗址等文博单位,实地考察示范区创建工作。

罗文利指出,要深入贯彻落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,践行应保尽保、守牢安全底线;找准工作方法,全面深化改革,突出制度建设、融合发展和经验凝练;擦亮文化标识,推动创新转化,持续丰富宋都古城价值体系;通过创建国家文物保护利用示范区,推进文物事业高质量发展,努力建设全球宋文化保护展示传承高地。

开封市委书记高建军表示,将持续深化认识、落实部署要求、全面扛牢责任,高标准高质量做好示范区创建工作。

经国家文物局同意,开封市人民政府近日公布实施《河南开封宋都古城国家文物保护利用示范区建设实施方案》,围绕古今重叠型城市系统性保护和可持续发展主题,实施八个方面35项主要任务和19个重点项目。国家文物局有关司室、河南省文物局、开封市及相关区党委政府负责同志参加调研。(国家文物局)

第四次全国文物普查领导小组办公室关于开展2024年度普查重要新发现推荐工作的通知

近日,第四次全国文物普查领导小组办公室发布《关于开展2024年度普查重要新发现推荐工作的通知》(以下简称《通知》),启动2024年度普查重要新发现推荐工作。

《通知》指出,推荐对象为2024年度实地调查中新发现的,具有历史、艺术和科学价值的物质遗存,要求在一定领域、一定地域具有较为重要或特殊意义。各省普查办报送的数量原则上不超过5项,适当兼顾不同地域、不同时代、不同类型。

推荐活动由第四次全国文物普查领导小组办公室组织开展,中国文物报社具体承办,各省级普查领导小组办公室负责推荐报送。(国家文物局)

国家文物局关于湖南长沙湘江文化遗产国家文物保护利用示范区建设实施方案的复函

经湖南省文物局核报,长沙市人民政府编制的《湖南长沙湘江文化遗产国家文物保护利用示范区建设实施方案》收悉。经研究,我局意见如下:

原则同意所报方案。

长沙市人民政府要切实履行主体责任,及时公布《湖南长沙湘江文化遗产国家文物保护利用示范区建设实施方案》,确保各项创建任务一以贯之落实,推动创建工作取得实效。湖南省文物局要加强工作协同,切实帮助解决创建过程中遇到的困难问题,并推动有关经验做法复制推广。方案涉及的文物保护、考古发掘和相关涉建等内容,应按程序报批。

国家文物局将加强检查指导,对创建进展情况适时予以通报。

中国文物保护基金会低级别文物建筑保护利用专项基金在京启动

11月29日,中国文物保护基金会低级别文物建筑保护利用专项基金启动仪式在北京新华社新立方演播室举行。启动仪式以“让文物活起来”为主题,聚焦专项基金工作重点,旨在鼓励、规范和引导社会力量参与到低级别文物建筑保护利用工作,共同守护好宝贵的文化遗产,让文物建筑焕发新的生命力。中国文物保护基金会理事长刘玉珠、副秘书长杨广立,新华社中国经济信息社党委常委、副总裁梁智勇,国家一级作曲家、词作家王立平,中国人民大学历史系教授毛佩琦等出席启动仪式。

刘玉珠理事长指出,中国文物保护基金会一直高度重视低级别文物建筑的保护利用工作,低级别文物建筑的保护与创新利用,对弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信心具有重要意义。文物保护事业不仅需要政府的推动,更需要社会各界的共同参与。此次专项基金的设立,就是社会力量及时响应、积极参与的成果,是构建文物建筑保护利用新格局的有益尝试。专项基金将通过创新机制和模式,助力低级别文物建筑的保护与活化利用,推动文物建筑融入经济社会发展,融入人民群众的生活中。同时,吸引更多的社会力量,成为低级别文物建筑保护利用的参与者和贡献者。

梁智勇副总裁表示,中国文物保护基金会低级别文物建筑保护利用专项基金的启动,将为低级别文物建筑的保护修缮、合理利用提供有力的资金支持与资源保障,让后人也能触摸到历史的温度,领略到中华文化的博大精深。“新华社快看”全媒体矩阵携手中国文物保护基金会推出的《小童与大家》青少年文物科普直播节目,不仅能加深青少年对文化历史底蕴的理解与传承,激发他们的文化创造力,还将为文旅融合、乡村振兴开辟新路径,促进文化的繁荣发展。

启动仪式上,中国文物保护基金会副秘书长杨广立为专项基金授牌,专项基金主任杨伟华接受授牌。

高艳辉委员表示,专项基金将重点用于低级别文物的保护与修缮,赋予这些不可移动文物新的生命和功能,为低级别文物建筑保护事业注入新的活力。基金的设立不仅是对传统文物保护方式的延续,更是一次创新,期望通过这一平台让更多的文物“活起来”,走进百姓生活。专项基金还将为推动低级别文物保护技术的发展,加强文化交流与人才培养,青少年群体的文化素养提升贡献力量。(中国网)

《山西省文物保护条例(草案)》公开征求意见建议公告

山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议初次审议了《山西省文物保护条例(草案)》。初审后,省人大及其常委会有关机构对草案进行了修改,拟提交2025年召开的省人大常委会会议审议通过。为推进科学立法、民主立法、依法立法,进一步提高立法质量,现将修改后的草案(征求意见稿)向社会公开征求意见,社会各界可以通过以下方式提出意见:

1.发送电子邮件至fgyc211@163.com

2.寄信至山西省人大常委会法制工作委员会

地址:太原市迎泽大街319号

邮编:030073

信封上请注明“《山西省文物保护条例(草案)》征集意见”。

意见征集截止日期:2025年1月10日

山西省人民代表大会常务委员会

2024年12月2日

2024年度全国中小博物馆馆长培训班在山西运城开班

12月3日,由国家文物局主办,中国文物信息咨询中心承办的2024年度全国中小博物馆馆长培训班在山西运城开班。

此次培训班聚焦提升新时代中小博物馆发展水平,围绕藏品管理、陈列展览、教育传播等业务,采取理论授课、案例分享、现场调研等方式进行,为期4天。

来自31个省(自治区、直辖市)60余名学员参加培训。(国家文物局)

全国城市考古座谈会在四川成都召开

12月4日,全国城市考古座谈会在四川成都召开,国家文物局副局长乔云飞出席会议并讲话。

乔云飞指出,党中央、国务院高度重视城乡建设中的历史文化保护传承工作,“十四五”以来,随着“先考古、后出让”制度的落实,各地城市考古蓬勃开展,取得丰硕成果,有力服务经济社会文化发展大局。乔云飞要求,要全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想,根据新修订的文物保护法要求,扎实推进落实“先考古、后出让”制度,重点城市要出台配套政策,在国土空间规划中划定地下文物埋藏区。要着力完善城市考古工作机制,加强能力建设,提升工作规范化、科学性以及课题意识,强化考古工地安全管理,做好成果的保护利用,为建设中国特色中国风格中国气派的考古学贡献力量。

会上,浙江、山东、山西等省级文物行政部门负责同志,成都等10家考古单位负责同志和专家作交流发言。

国家文物局有关司室和直属单位,13家省、自治区、直辖市文物行政部门,30余家考古机构有关负责同志,以及特邀专家代表参加会议。(国家文物局)

澳门故宫文化遗产保护传承中心启用

由澳门特区政府与国家文化和旅游部合作筹建的“澳门故宫文化遗产保护传承中心”,近日举行揭牌仪式。这一中心的启用,将强化澳门文化遗产修复保护和教育推广,助力建设以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。

揭牌仪式由澳门特区行政长官贺一诚与故宫博物院院长王旭东共同主持,澳门中联办主任郑新聪、外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法、特区政府社会文化司司长欧阳瑜等出席仪式。

文化和旅游部与澳门特区政府于2019年签署《关于建设“澳门故宫文化遗产保护传承中心”合作备忘录》,合作建设“澳门故宫文化遗产保护传承中心”,由故宫博物院为澳门的文物修复工作提供专业意见和技术支撑。

该中心落户于澳门艺术博物馆零层,总面积近九百平方米,设有专业文物修复实验室及展览空间。今后将肩负起澳门世界遗产、被评定的不动产和文物建筑构件等文物的保护与修复工作,着力运用科技提升文物保护水平,加强培养本澳修复人才。

中心未来将成为澳门文物修复工作多方合作和技术交流的新平台,助力澳门进一步完善文化遗产保护体系。这也是首个由澳门特区政府与故宫共同参与及合作落地的文化场馆,体现了中央对澳门特区文化发展的大力支持。

随着中心的启用,“紫禁城建筑保护展”同步于文物展示推广空间推出,展示国家在建筑文物保护领域的前沿技术和成果,推广中华优秀传统文化及建筑技艺。(新华社记者 刘刚、李寒芳)

湖北打击防范文物犯罪专项行动成效显著

近日,记者从湖北省公安厅刑侦总队了解到,新一轮全国公安机关打击防范文物犯罪专项行动开展以来,湖北公安机关共侦破文物案件60起,抓获犯罪嫌疑人108名,缴获国家一级文物31件、二级文物43件、三级文物125件,为守护荆楚文明瑰宝贡献公安力量。

据悉,湖北省公安厅高度重视重大文物专案的侦办工作。全省公安刑侦部门发挥打击文物犯罪“主力军”作用,把打击矛头对准盗掘古文化遗址、古墓葬,盗窃、损毁革命文物等犯罪,挂牌督办大案,不断扩大战果。

工作中,湖北省公安厅会同省文化和旅游厅、省博物馆建立文物保护信息互通、线索移交等长效工作机制,形成打防管控建工作合力。宜昌、荆州、随州等8个文物分布数量大的地市公安机关联合文物部门,对重点文物保护单位开展动态联合巡查,对存在安全隐患的文物保护单位下达整改通知书,排除安全隐患,维护文物安全。湖北省公安厅近期部署开展全省文物犯罪积案阅卷工作,抽调8个地市公安机关精干警力组建专班,对全省近10年来的文物犯罪涉案人员、作案规律进行研判分析,努力从中发掘一批线索、侦破一批案件、抓获一批在逃人员。

2024年7月以来,湖北省公安厅、宜昌市公安局、当阳市公安局联合作战,从一起普通警情入手深度经营,侦破“7·01”特大盗窃文物系列案,抓获犯罪嫌疑人42名,追缴一批文物,其中国家二级文物4件、三级文物43件。

2023年6月,沙洋县公安局经过排查研判,发现一条涉及多个省市的盗掘、倒卖文物犯罪链条。湖北省公安厅、荆门市公安局合力侦破这一系列盗掘、倒卖文物案,抓获犯罪嫌疑人50名,实现盗销一体全链条打击,追缴一批文物,其中国家一级文物18件、二级文物26件、三级文物37件。(人民公安报)

海南省考古院与北京大学“三亚落笔洞遗址联合考古工作站”揭牌

12月1日,海南省文物考古研究院与北京大学考古文博学院合作协议签约,暨三亚落笔洞遗址联合考古工作站揭牌仪式在三亚举行。

在揭牌仪式上,海南省文物考古研究院与北京大学考古文博学院签署了《海南省文物考古研究院与北京大学考古文博学院三亚落笔洞遗址考古发掘与研究合作协议》,计划就三亚落笔洞及周边遗址的考古调查、发掘和研究展开全面合作:设立“三亚落笔洞遗址联合考古工作站”,为考古调查、发掘和研究提供全方位保障;共同协商制定考古调查和发掘计划,联合申请并开展考古调查与发掘工作;共同协商制定多学科研究方案,开展年代学、埋藏学、古环境和古DNA等多学科研究;开展人才培养、专业培训,为海南培养更多的考古专业技术人才。 据介绍,三亚落笔洞遗址是中国最南端的古人类洞穴遗址,承载着丰富的历史信息和文化价值。自发现以来,落笔洞遗址一直是考古学界关注的焦点,其独特的文化面貌和学术价值,不仅为海南的史前文化研究提供了宝贵资料,也为三亚的旅游业增添了厚重的文化内涵。 在海南省旅文厅指导下,三亚市政府正积极推进落笔洞国家考古遗址公园立项申报工作,以期填补海南省内国家考古遗址公园的空白。 海南省旅游和文化广电体育厅党组成员、副厅长、省文物局局长苏启雅,文物保护与考古处处长于洋,海南省文物考古研究院院长宋建忠、田野考古研究所负责人何国俊、文物信息中心负责人李东风,北京大学考古文博学院院长沈睿文、副院长邓振华、副教授李锋等领导嘉宾出席揭牌仪式。三亚市旅游和文化广电体育局副局长钟凤毛主持仪式并致辞。 据介绍,北京大学考古文博学院是我国最早开始培养考古专业人才的教学机构,是中国考古研究的学术重镇,在国际上也有很大的影响力。与北京大学考古文博学院开展深度校地合作,对海南省考古专业技术人才培养、考古事业的发展将有极大促进作用。(新华网)

浙大艺术与考古学院宣布干部任免

11月29日下午,浙江大学艺术与考古学院召开干部宣布会。浙江大学副校长王靖岱出席并讲话,党委组织部副部长孙棋出席并宣读干部任免文件。会议由艺术与考古学院院长赵丰主持。

孙棋代表学校党委宣读学校干部任免文件。经校党委研究决定,陈凯旋同志任浙江大学艺术与考古学院党委书记兼副院长,免去方志伟同志的浙江大学艺术与考古学院党委书记兼副院长职务;免去王小松同志的浙江大学艺术与考古学院副院长职务;免去王利剑同志的浙江大学艺术与考古博物馆副馆长职务。

故宫博物院2025年年票开售,每人限购一张

2025年故宫博物院年票于2024年12月1日-12月31日发售,可通过“故宫博物院”微信小程序购买。故宫博物院未授权任何第三方机构或个人代理年票销售业务。每位观众限购1张。年票限购票者本人使用,不可变更使用人;中国内地观众仅限使用身份证购买,非中国内地观众请使用港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证或护照购买。(北京青年报)

故宫文创融合馆开馆

在国际残疾人日即将到来之际,12月1日,故宫文创融合馆开馆仪式暨残疾人“走进文化殿堂 感受故宫魅力”活动在故宫博物院举行。

故宫文创融合馆是故宫博物院和中国残联共同筹办的推动文化传承与创新展览展示馆,融合馆秉持“通用设计”理念和建设“活力故宫”要求,致力于打造无障碍文化体验空间。 该馆位于故宫博物院内交泰殿东侧,馆内分文创售卖、文化体验和多功能研学三大区域。(中国新闻网)

上海博物馆东馆宣布正式全面开放

12月3日,在“M20+全球顶尖博物馆大会”上,上海博物馆东馆宣布正式全面开放。自2017年9月开工建设,上博东馆建设历时7年,总建筑面积达11.32万平方米;今年2月2日上博东馆“青铜展厅”试开放、“星耀中国——三星堆·金沙古蜀文明展”开幕,上博东馆又分三步逐步扩大开放面积、提升接待人数,终于在今天正式全面开放。(新民晚报)

上海邮政博物馆正式复馆

12月1日,上海邮政博物馆经过升级改造和调整更新后,正式复馆,无需预约,即可观展。据悉,上海邮政博物馆自2006年面向社会开放,吸引了众多参观者,也得到了社会各方的关注爱护。2024年4月起,上海邮政博物馆闭馆进行展陈更新,希望能进一步体现政治性、人民性、时代性,成为红色教育党建基地、优秀文化旅游基地、邮政文化宣传传承基地、企业改革发展宣传基地、邮政与地方经济相互融合基地、创新业务融合发展基地。(中国新闻网)

M20+全球顶尖博物馆大会在沪开幕

M20+全球顶尖博物馆大会3日在上海博物馆东馆开幕,本次大会由上海博物馆首次举办,主题为“变与不变”,旨在为海内外博物馆同行提供分享经验、交流合作、启发灵感的平台,同时为中国和全球博物馆发展贡献智慧和力量。

中国博物馆协会理事长刘曙光表示,M20+全球顶尖博物馆大会与以往国内举办的一些博物馆论坛有很大不同,它更聚焦于博物馆的专业工作,更关注博物馆在新时代面临的多样挑战,也更关注全球博物馆之间的协同合作和可持续发展。(中国新闻网)

山西博物院与匈牙利美术大学签署馆校合作备忘录

从山西省文物局获悉,山西博物院日前与匈牙利美术大学签署馆校合作备忘录,双方将通过人员互派共同开展石制品、陶瓷等保护修复项目。

应匈牙利美术大学邀请,山西博物院院长王晓毅对匈牙利相关机构进行访问交流。在匈牙利国家博物馆,双方就各自推出的“晋见中国——百件山西文物中的华夏文明”“阿拉提——匈奴王的神话与现实”等展览的相互引进问题进行详谈。双方认为,博物馆展览领域的合作可以增进不同国家、不同民族、不同文化之间的相互尊重和理解,两馆应在相互对等的前提下,加强合作。

在匈牙利美术大学,双方就文物保护技术人才培养展开讨论,希望通过人员互派共同开展石制品、陶瓷等保护修复项目,探讨了在匈牙利美术大学开展中国青铜艺术展览的可能性,并签署《山西博物院匈牙利美术大学馆校合作备忘录》。

王晓毅表示,山西博物院在未来一段时间,将积极整合资源,推动文物资源“活起来”,策划更多适合海内外文化交流、兼具学术价值、艺术价值的展览,以此更好地宣传中华文明。(中国新闻网)

山东博物馆成立七大研究中心

12月1日,山东博物馆“明代服饰”“古代石刻”等七个研究中心成立会议在山东博物馆成功举办。

会上,山东博物馆刘延常馆长介绍了七个研究中心成立的背景、职责与目标任务,指出七个研究中心的成立是山东博物馆践行学术立馆理念,实现博物馆学术创新和科研人才培养的重要举措,各研究中心将遵循开拓创新、合作共赢的发展思路,广泛吸纳各领域专家和中青年科研人员加入,全面带动山东博物馆科研工作实现创新性、高质量发展。

在研究中心成立仪式上,与会领导和专家分别为七个研究中心揭牌,各研究中心主任、副主任等代表共同上台见证。(山东博物馆)

古海塘博物馆正式开馆

12月5日上午,在杭州市临平古海塘文化公园,举行了临平区古海塘博物馆开馆暨第三届古海塘文化节启动仪式。临平古海塘博物馆的筹备建设耗时三年多,建成后,为古海塘文化的展示与传播搭建了一个崭新的平台。吕芹表示,“本次开馆,标志着临平区在文化保护与传承方面迈出了坚实的一步。”

古海塘文化公园位于临平区南苑街道南大街跟浦运路交界处,占地面积约为12000平方米,由博物馆、室外展陈区域、游步道、嵌入式体育场地、河道湖体和景观绿化等部分组成。在功能布局上,该公园打破了传统展示空间,实现融古海塘文化遗产整体保护、陈列展示与公众欣赏于一体,构建起了“博物馆+文化公园”叠加的体验模式。

临平古海塘博物馆坐落于公园中心,占地约4500平方米。博物馆内部采用了先进的科技手段,如沉浸式体验、数字化互动等,生动展现了古海塘的历史变迁、文化内涵及工程技术成就。在博物馆的尾厅,观众可以通过操作小型古海塘模型,观看筑造技术和迁移保护过程的动画演示,以及通过触摸屏和裸眼3D技术,与虚拟数字人进行互动,深入了解古海塘背后的故事。(杭州网)

秦陵博物院门票优惠新规定

秦始皇帝陵博物院于2024年12月1日实施了新的门票优惠政策,人民警察凭《人民警察证》实行免费参观。退役军人凭《中华人民共和国退役军人优待证》实行半价优惠政策。二级以上重度残疾人需要陪护的,免1名陪同人员门票优惠。同时,现秦始皇帝陵博物院已调整为淡季检票时间,请您合理安排好参观行程,确保在规定时间内入园参观。(文物陕西)

秦岭中医药博物馆开馆

近日,陕西秦岭中医药博物馆开馆。据了解,该博物馆是由丹凤县委、县政府引导,新雨丹中药材生物科技有限公司投资,占地面积2500平方米的一座以“中华祖脉 秦岭药库”为主题的展览馆,馆内分为序厅、秦岭中药标本科普展示厅和秦岭中医历史文化展示厅,从医药两个维度,通过实物展示、屏幕还原等方式,展示各类秦岭药材1178种、丹凤中药材230种,全面展示大秦岭丰富的中药资源和中医文化。该馆的开馆对弘扬传承中医药文化、赋能中医药发展、推动学者交流研讨等起到积极的促进作用,有效推动医药康养产业发展。(商洛日报)

169件珍贵标本入藏昆虫博物馆

169件珍贵的昆虫标本入藏中国农业大学昆虫博物馆。捐赠人是年过古稀的民间昆虫标本收藏爱好者王振川。

标本中的明星展品是两只竹节虫,均超过了一个成年人手掌的长度。其中一只身长34厘米,还登上过1987年的《北京日报》,被称为当时“我国采集到的、最大的竹节虫标本”。“它善于拟态成树枝或树叶来躲过天敌。拟态时,它会把两个前足向前伸,后足向后贴近躯干,看起来特别像一根干枯的树枝。”该校植物保护学院大三学生王治鑫说,通过颜色、形态、体型大小可以区分出,两只竹节虫为一公一母,雌性体型更大,颜色较浅。“现在,我国发现的最长的竹节虫体长已超过了60厘米。”

王振川曾到农大给师生们讲述采集这些昆虫标本的经历,过程险象环生。此次,他将自己手写的昆虫学讲义一同捐赠。他说,希望学校通过展览,向更多观众普及昆虫知识,激发青少年探索昆虫世界的热情。(金台资讯)

海信文化博物馆正式开馆

海信南非公司与南非西开普省等共同建设的海信文化博物馆近日在开普敦正式落成。海信文化博物馆位于开普敦市中心,集中展示了自20世纪60年代以来显示技术和智能家电的演进历程,其中既有早期功能相对单一的老家电,又有海信激光电视、AI画质电视、高端制冰冰箱等未来感十足的黑科技产品,让人们在过去与未来的时空切换中感受科技的进步和时代的变迁。(人民网)

北京发布多项最新考古研究成果

近日,“考古北京(2024)——北京市最新考古研究成果发布会”在海淀区三山五园文化艺术中心举办,发布多项最新考古研究成果。金中都首次发掘的端礼门城门遗迹、箭扣长城敌台发现南方建筑做法“空斗墙”、香山明代皇室墓地完整科学揭露……(中国文物报)

明十三陵可参观陵寝再添两座 嘉靖、崇祯皇陵首次开放线上预约

12月5日,从昌平区文旅集团获悉,明十三陵中的永陵、思陵今起可通过官方渠道预约讲解参观,当前可预约今年12月份的部分日期时段。截至目前,包括长陵、定陵、昭陵、康陵、永陵、思陵在内,明十三陵已经有六座陵寝向公众打开大门。

明永陵为明朝第十一位皇帝世宗朱厚熜(年号嘉靖)及陈氏、方氏、杜氏三位皇后的合葬陵寝。昌平区供图

明永陵

“逾制”帝王陵,规模仅次于长陵

据悉,本次开放的明永陵,是明朝第十一位皇帝明世宗朱厚熜和孝洁肃皇后陈氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寝。明永陵占地25万平方米,在明十三陵中,其规模仅次于永乐皇帝朱棣的长陵,为明世宗生前所建。

朱厚熜的年号“嘉靖”,史称嘉靖皇帝,在位时间长达45年,而永陵的营建耗时7年,耗银超800万两,其最大的特点就是“庞大”。且看明代仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵,这些“祖宗前辈”们陵墓面积多在3万-4万平方米之间,永陵占地25万平方米,与先人相比可谓“大手笔”,在重视礼制的古人面前,未免有些“逾制”之嫌。其用料的奢靡考究,为此前明帝陵无法比拟。对如今来参观陵寝的公众来说,永陵规模巨大的承恩殿台基、纯砖石打造的明楼、宝城城墙上的花斑石城垛,都值得细细观览。

走进永陵,迎面的巨大台基格外显眼,也是祾恩门的基础。这座台基的规模完全超越前面几代陵寝祾恩殿台基的高度。史料记载,永陵祾恩殿最初的建筑形制采用屋顶制度中的最高等级——重檐庑殿顶、面阔七间,所用材料均为名贵的楠木,由于工程质量很好,永陵建成200余年后仍保存完好。

清乾隆年间大修明十三陵时,由于缺乏现成的木材,乾隆便下令拆毁永陵的楠木大殿,在原址上重建了一座规模很小的新祾恩殿。祾恩殿台基上,至今还能清楚看到清代改造的痕迹,规模巨大的明代台基上,叠压着一座清代改建的祾恩殿台基。

作为明朝旧物,明楼虽历经400多年风雨,至今仍不需要大规模修缮,可见其坚固程度。永陵宝城城墙上的城垛,全部采用名贵的花斑石,纵然历经风吹雨打,石块触摸起来仍非常平滑,这种材料和建筑方式均为永陵独有。

在明十三陵中,有三座陵寝是皇帝在世时就为自己建好的“寿宫”,如何建造自然是完全贯彻皇帝意图。这三座陵寝,一座是永乐帝明成祖朱棣的长陵,一座是万历帝明神宗朱翊钧的定陵,另一座就是嘉靖帝的永陵了。随着永陵的开放,明十三陵中最恢宏的三大“寿宫”,已全部向公众揭开面纱。

明思陵

十三陵中规模最小,帝后合葬于妃子墓

明思陵为明朝最后一位皇帝明思宗崇祯帝朱由检和孝节烈皇后周氏、恭淑皇贵妃田氏的合葬陵寝,是明十三陵中规模最小的帝陵,皇陵内的石贡器,当属独特的遗存。

思陵位于天寿山陵区西南角,背靠鹿马山,也有人把它后面的山叫作锦屏山或锦壁山,占地6500平方米,约为长陵的二百分之一。1644年正月,生前备受皇帝喜爱的田贵妃入葬天寿山陵区。之后,北京城风云突变,崇祯皇帝在煤山自缢。因为崇祯生前没有预建寿宫,而田贵妃新葬,所以天寿山西南角的田贵妃墓就成了安葬崇祯帝的首选,随葬的还有悬梁自尽的周皇后,一帝一后“屈尊”合葬在妃子坟,让这处墓园颇显凄凉。

据史料记载,顺治元年(1644年)五月,多尔衮下令为崇祯帝“造陵墓如制”,这才有了思陵的地面建筑,但毕竟是刚入关不久的清政府为前朝皇帝修造陵墓,没心思认真考据,规制样式自然与其他皇陵完全没有可比性,甚至有些不伦不类。

历经明朝、大顺政权、清朝三个不同时期,见证了大明王朝的倾覆与新王朝的崛起,与明永陵相比,本次同时对外开放的明思陵,虽然在规模上远逊于永陵,但也恰恰因为这位倔强的末代皇帝与那段令后人无限唏嘘的历史,让这座陵寝别有一番看点。

参观方式

仅开放线上预约,直播间链接付费预约讲解

从昌平区文旅集团获悉,目前明永陵和明思陵仅开放了线上预约渠道,公众可通过“明十三陵景区”官方抖音号的直播间链接付费预约讲解,进园参观。12月5日,记者从直播链接中看到,目前通过开放渠道,明思陵最早可在当日、明永陵最早可在12月6日,跟随园区讲解参观游览,当前可预约时间仅为今年12月份的部分日期时段。

昌平区文旅集团总经理耿志云透露,这是明永陵、明思陵首次向公众打开参观渠道。考虑到陵寝的接待能力和对文物的保护,两个陵寝在接受预约人数上也会做相应限制,目前参观者也仅能通过讲解服务走进这两座皇帝陵园。

计划到2030年前,十三陵帝陵将全部开放

据悉,明十三陵全面开放后,将展示古建筑、墓葬、神道等文物本体,以及建筑遗址、神道等文化遗产要素,全面呈现十三陵完整营建历程、明代皇家陵寝建筑特征和明代皇家陵寝建筑营造技艺等。(千龙网)

河南漯河发现战国至东汉古墓葬群 战国青铜剑依然锋利

12月3日,河南省文物部门证实该省漯河市发现一处战国至东汉古墓葬群。目前,该古墓葬群已发掘古墓200多座,出土文物千余件。其中,M90号古墓出土的战国青铜剑历经2000多年仍然锋利。该古墓葬群于今年9月份在铁路建设中被意外发现,由河南省文物考古研究院与漯河市文物考古部门进行联合考古发掘。(中国新闻网)

考古人员用科技手段对部分战国陶器进行加固处理。

古墓葬群发掘现场出土的陶器。

墓坑内出土的陶器和一把铁剑。

古墓葬群发掘现场。

战国壁龛及出土的玉璧、铜铃。

汉代瓦棺葬。

古墓葬群发掘现场。(无人机照片)

古墓葬群发掘现场。(无人机照片)

M90号古墓出土的战国青铜剑。

宁波荪湖遗址为了解宋元至明清时期历史生活面貌提供新材料

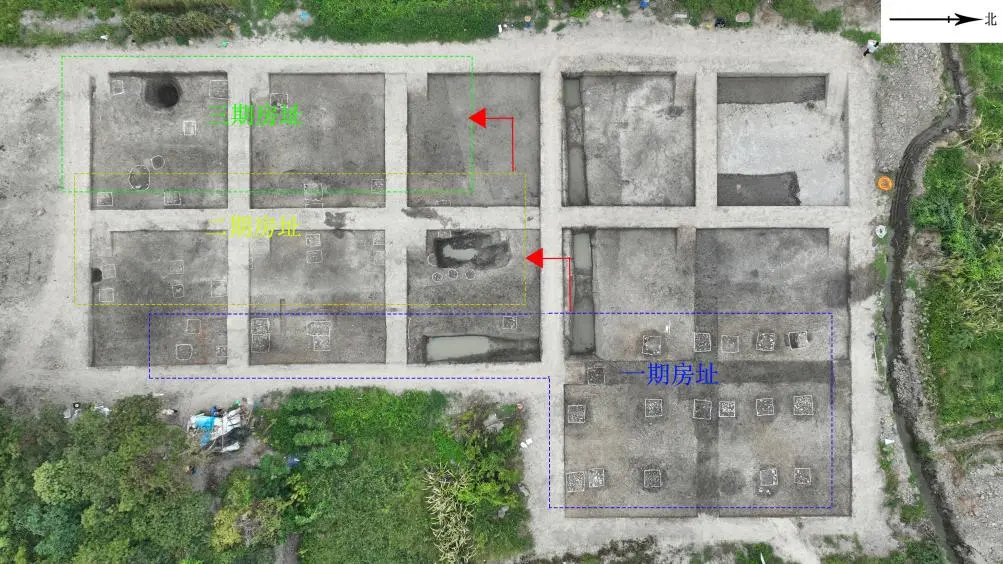

从浙江省宁波市文化遗产管理研究院获悉,宁波新发现一处荪湖遗址,出土遗存年代主要为宋元、明清时期,发现房址等遗迹20处,已出土陶、瓷、木、石、金属等材质小件标本338件。 据悉,今年4月,为配合宁波市江北区洪塘荪湖中心湖商业地块的开发建设,经国家文物局批准,宁波市文化遗产管理研究院联合浙大城市学院、江北区文物管理所,在地块施工建设区域开展了抢救性考古发掘工作。发掘区域位于遗址边缘区,面积1300平方米。发掘区域文化层堆积厚度约0.6至1.2米。

荪湖遗址发掘三期房址分布示意。宁波市文化遗产管理研究院供图 此次发掘共发现五座房址,从下到上、从早到晚可分为三期。一期为北宋时期,房址共两座,分布在发掘区东部及东北部;二期为南宋至元时期,房址共两座,分布在发掘区中部;三期为明清时期,房址共一座,分布在发掘区西南部。在空间上,全部三期房址存在自东北向西南方向发展变迁的过程。 此次发掘中出土了大量宋元至明清时期的遗物。一期遗物瓷器中以青瓷为多,有少量青白瓷;二期遗物瓷器中开始出现一定数量的黑釉瓷,青白瓷、白瓷较多,青瓷数量明显下降,瓷器的产地更加多元;三期遗物瓷器中则大量出现青花瓷。出土的遗物中还发现一块铭文砖,一侧模印“西屿乡余记”,另一侧模印卷草纹。

出土遗物中的模印铭文砖。宁波市文化遗产管理研究院供图

宁波市文化遗产管理研究院相关负责人介绍,荪湖遗址中出土的房址、道路、石墙、水井等遗迹以及大量遗物,揭示了宋元至明清时期该地区村落的历史生活变迁,相关发现为学界更深入了解这一时期人们的生活方式、建筑技艺和社会结构提供了新材料。(新华网)

温州朔门古港遗址发布三大考古新成果

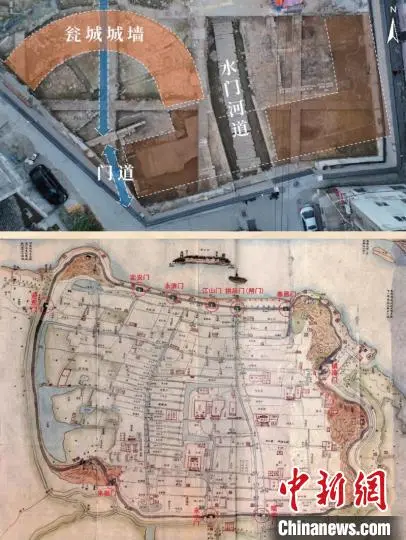

11月29日至12月1日,2024海上丝绸之路城市影响力市长交流大会在浙江省温州市举行。其间发布了温州朔门古港遗址考古新成果——发掘揭露奉恩水门、朔门及瓮城区块,将隔断打通连接成片,基本理清了温州古城兴废沿革,为早期城址探索指明方向;初步完成2号沉船现场清理测绘,该船可能由温州本地造船场建造;温州港城一体联动模式更加具象化。

温州朔门古港遗址规模庞大、遗迹丰富、要素齐全、年代清晰,是集城市、港口、航道航标三位一体的完整体系,被誉为迄今国内外海上丝绸之路港口遗址最为重要的考古发现。2023年3月,温州朔门古港遗址入选“2022年全国十大考古新发现”。

温州朔门古港遗址。温州市文物考古研究所 供图

温州市文物考古研究所所长梁岩华介绍道,目前发掘工作基本理清了温州北城门的分布范围、平面布局、建筑样式和历史沿革,早晚两期城门、城台、城墙及瓮城基址形制样式明确,叠压关系清晰,保存状况较好。

此外,考古队在水门西侧新发现一座宋代城门——奉恩门,门洞宽2.8米,城墙约厚6.2米。这座城门曾经出现在《弘治温州府志》中,俗称海坛门。随着这座城门的发现,史书曾记载的宋代温州城十座城门均已基本确定位置。这一发现,填补了温州城市考古的一块空白,为研究宋代温州港城格局、街巷肌理变化以及海丝港口城市的港城联动模式提供了新材料,具有重要意义。

2号沉船。温州市文物考古研究所 供图

梁岩华说,2号沉船是近来发掘工作的重点。该船整船残长约16米,宽约4.1米。专家认为,该船用材讲究、工艺结构严谨周密。在形状结构上与广东船、福建船不同,也不同于沙船,有明显的地域特性,可能为温州本地造船场建造。

考古队还在沉船的船头、船尾和南边船舷附近,共发现6个个体人骨架遗存,有成年男人、妇女和儿童。沉船周围和船舱内出土文物约60件,以瓯窑、龙泉窑日用瓷器为主,还有漆器残件2件,铁弯刀、渔网与竹编篓子、竹编凉席类编织物各1件,以及数件木构件或木雕桃形装饰品。在船的北面还出土一件完整的双爪船锚,中间用绳夹绑一条青石碇。(中国新闻网)

出土10万余件标本,温州朔门古港遗址又发现一艘北宋沉船

12月1日,从“海丝之光”海丝学术交流暨朔门古港遗址研究成果发布会上获悉,温州朔门古港遗址又发现一艘北宋沉船。

据悉,这艘北宋沉船的船板和泥土都是新发掘的,考古施工工人们挑着泥土,在船边穿梭而过。据现场专家介绍,这艘船体残长20余米,宽5米,埋深10米,为一艘体量较大的“福船”(唐宋时期福建造的船的简称——记者注)遗迹。从地层叠压关系判断,其沉没年代不晚于北宋时期,以樟木、柏木为主,船板木料碳-14测年数据为晚唐时期。

温州朔门古港遗址发现一艘北宋沉船。中青报·中青网记者 李剑平/摄

2021年10月,温州市鹿城区在望江路下穿隧道工程的道路地面开挖过程中,发现一些古石条。浙江省文物考古研究所与温州市文物部门联合对温州朔门古港遗址进行发掘,陆续发现建于宋元和明清时期的朔门瓮城遗迹等建筑遗迹,还有9座码头以及数以吨计的瓷片堆积和漆器、琉璃、瓦当、贝壳、稻谷等实物,年代主要集中于宋元时期。

温州朔门古港遗址。中青报·中青网记者 李剑平/摄

经过专家们对考古标本进行一年多的科学研究,系列研究成果于今年首次发布。复旦大学二级教授沈岳明介绍,该遗址现场发掘出土超过10万件标本,重量达到10吨以上。温州考古所委托复旦大学对全部瓷片标本进行初步整理,发现除青瓷以外,还有青白瓷、黑釉瓷、酱釉瓷、青花瓷、彩绘瓷等,涉及的窑场也非常多。浙江境内除了龙泉以外,还有瓯窑的产品。

国家文物局考古研究中心研究员成倩说,温州朔门古港遗址出土的17件玻璃发簪残片,有天蓝、天青色、碧绿、孔雀蓝、白色。经过三维视频显微镜观察和化学成分系统分析,样本中有50多种不同的化学元素。根据目前的科学分析结果显示,这是宋元时期的钾铅玻璃,它的制作受西方钠钙玻璃制作工艺的影响。当时,西方制作玻璃的技术可能通过海上丝绸之路或者陆上丝绸之路传到中国,再结合中国的自然资源作了本土化改造。

温州朔门古港遗址出土的碎瓷。中青报·中青网记者 李剑平/摄

浙江省文物考古研究所副研究员宋姝介绍,在温州朔门古港遗址通过浮选的方式,获得6000多件动物遗存,分为2门5纲20科32种。其中,29种是浅海潮的软体动物,绝大多数是可以食用的。数量最多的是菲律宾帘蛤,达到3415件,占总量一半以上。从第一次统计看,当时宋代人的饮食里对于海洋贝类资源利用得非常广泛。(中国青年报)

来源:文博圈

审核人:李启琛